Tschabalala Self, Two Women 2, Tulle, lace, velvet, silk, oil, acrylic, hand mixed pigment, thread, unexposed cyanotype, digital print on canvas and painted canvas on canvas, 213.4 x 182.9 cm

Longlati Foundation Collection

文章开始,我想有必要先阐明有关本文里论述的“少数族裔”(ethnic minority)的基本概念:它通常用来泛指在肤色、种族,亦或国别、宗教和文化根源上不同于他们所居住的国家或地区中占据主导的那一群体。在西方社会的语境下,与“少数”相对的“多数”(majority)往往是由语言、宗教、文化、政治占主导地位的白人群体组成。需要指出的是,我们在此讨论的“少数族裔”,不同于中国社会语境下的“少数民族”,更是全球语境下在文化政治层面与历史上主导型(dominant)的“西方”世界(the West)形成对比的,包括现生活在“西方”的地区原住民、侨民或移民在内的群体。

Edward W. Said, Orientalism, Vintage; First Ed. edition, October 12, 1979 (left). James Elkins, Is Art History Global?, Routledge; 1st edition, December 15, 2006 (right).

历史的书写者无疑构建了我们所熟知的历史,而他们总是某一特定历史时期政治、经济及文化上的“优胜者”或者说“殖民者”。源自西方的艺术史学科伴随着罗马帝国时期直至20世纪西方社会的帝国主义(imperialism)、殖民主义(colonialism)和基督教化(Christianization),与西方文明史一道持续地影响至今。今天,传统意义上的艺术史仍然承袭了古希腊以降以西方为中心的历史叙事逻辑,即便涉及非西方艺术史研究,也仍然难以跳脱基于西方艺术史的方法论框架。自20世纪,西方中心主义在学界屡遭批判,哲学家葛兰西(Antonio Gramsci) 提出“文化霸权”(Cultural Hegemony)理论;萨伊德(Edward Said)则在他最具争议性的著作《东方主义)(Orientalism)中把矛头尖锐地直指西方(Occident),认为西方社会一切关于东方(Orient)的研究都不过是对“他者”的一种居高临下的窥探;艺术史学家埃尔金斯(James Elkins)在其2007年编辑的《Is Art History Global?》一书中邀请了一些艺术史学家和评论家对艺术史学科的全球性问题进行了反思和深入讨论;由他撰写的《Chinese Landscape Painting as Western Art History》一书创造性地将中国山水画与西方艺术史进行了嫁接。除了学界所做的努力,20世纪以来包括平权运动、女性主义运动,以及近年来围绕“MeToo”、“Black Lives Matter”在内的一系列政治运动,试图抵抗的都是那个单一的、福柯所称为的“权力”(power),以构建一个去中心的、多样化的历史和未来。

Participants march against sexual assault and harassment at the #MeToo March in the Hollywood section of Los Angeles. Photograph: Damian Dovarganes/AP 图片来源:网络

Black Lives Matter, Photograph: Malike Sidibe/Redux 图片来源:网络

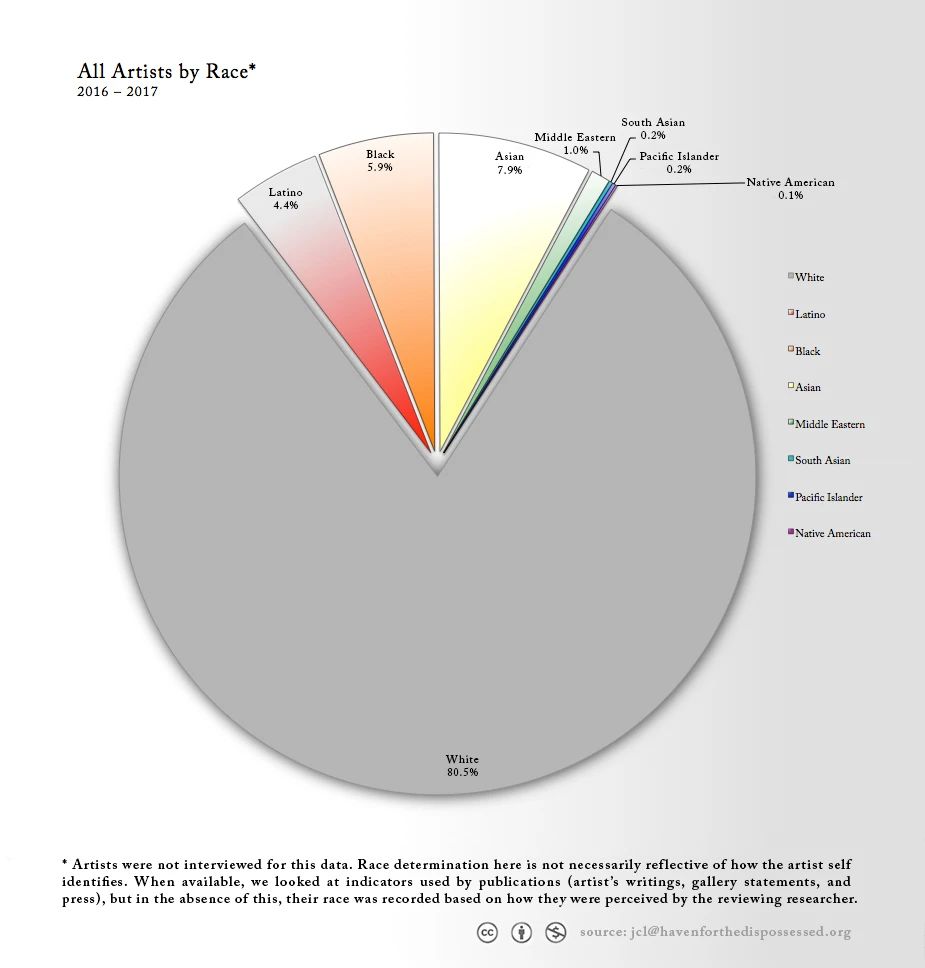

据artnet报道,2016年秋天,纽约市立大学古特曼社区学院进行了一项研究,该校学生统计并分析了由45家纽约顶级画廊代理的1300名艺术家的资料。研究结果显示,80.5%由画廊代理的艺术家都是白人,同时,虽然非裔占到了美国人口总数的16%,但是在纽约画廊代理的艺术家里,只有8.8%的非裔艺术家。而拉丁裔是最未被充分代表的族群,尽管拉丁裔是美国人口总数里所占比例最大的少数族裔之一,纽约画廊代理的艺术家里却仅有1.2%为拉丁裔艺术家。

图片来源:artnet

2019年威尼斯双年展平行展“AfriCOBRA : Nation Time”的策展人海耶斯(Jeffreen Hayes)曾如此说道,“我认为20年后的艺术将会比现在更具流动性。媒介之间和传统意义上的艺术种类之间的界限正在坍塌。艺术将更能代表我们不断增长和不断变化的人口结构,因此会有更多有色人种艺术家,更多女性视角的作品,以及介于两者之间的一切。”[1] 该展览将20世纪60年代芝加哥南部一群非洲裔艺术家的作品带到了国际舞台,其中包括Jeff Donaldson,Gerald Williams, Jae Jarrell, Wadsworth Jarrell, Barbara Jones-Hogu等艺术家。1968年,正值美国平权运动(Civil Rights Movement)的鼎盛,这五名艺术家在芝加哥共同成立了非裔艺术团体—AfriCOBRA (the African Commune of Bad Relevant Artists),旨在通过黑人视觉文化的表现强调身份认同及政治权利,为黑人遗民(diaspora)群体提供支持,在非裔争取自由和平权的道路上起到了广泛的影响力。

Civil Rights March on Washington, D.C. (Leaders marching from the Washington Monument to the Lincoln Memorial) 图片来源:维基百科

AfriCOBRA members 1989 (standing, left to right) Adger Cowans, Michael Harris, Jeff Donaldson, Murray DePillars, (on ladder) James Phillips, (seated, left to right) Napoleon Jones-Henderson, Wadsworth Jarrell, Akili Ron Anderson, Frank Smith, (on floor) Nelson Stevens. Photograph courtesy Adger Cowans. 图片来源:网络

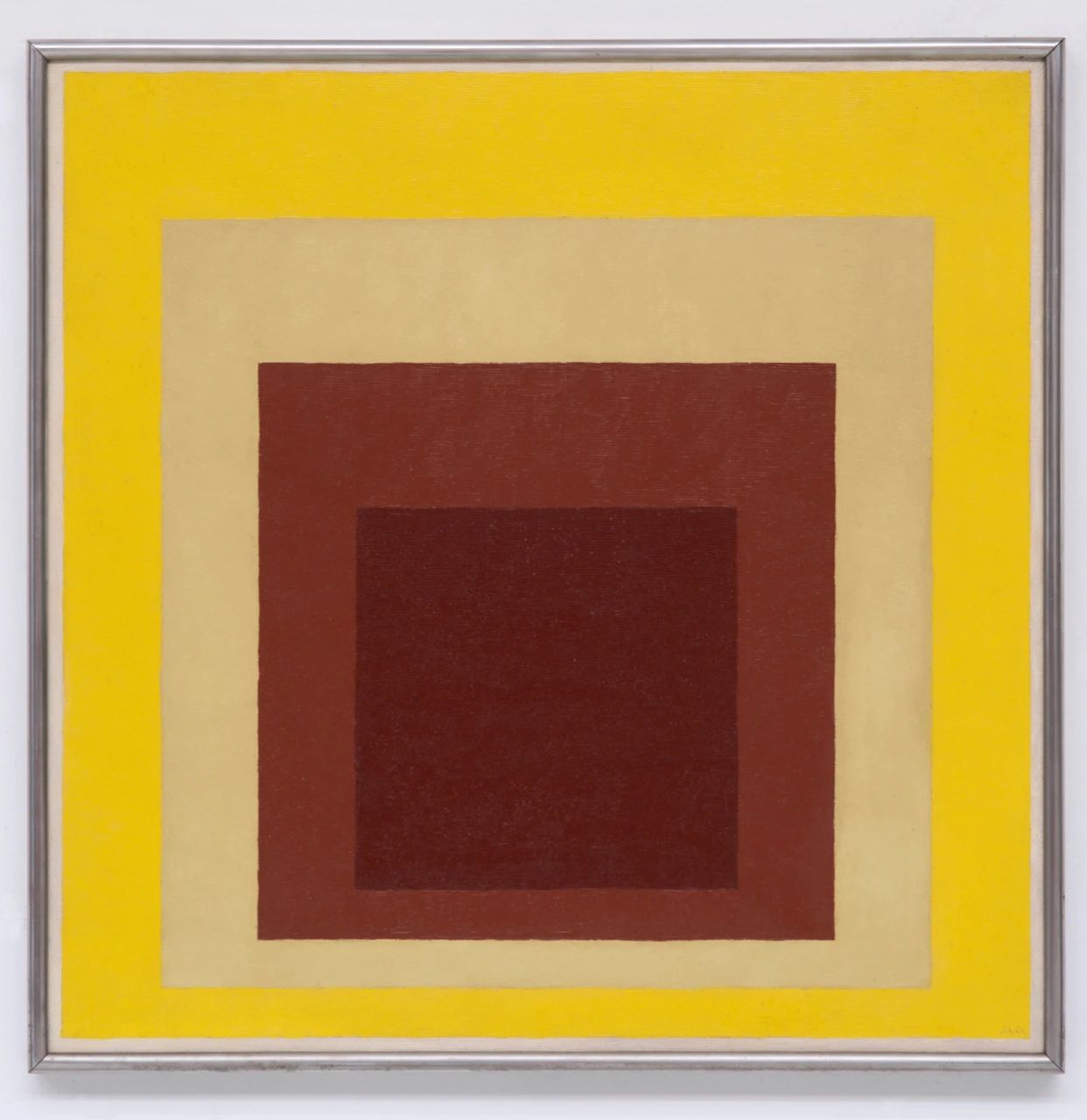

此外,也有并不刻意在创作中强调其种族身份的艺术家,相反,他们以更为普世的艺术语言试图挑战人们对其所在的群体文化的刻板印象。出道于上世纪7、80年代的艺术家Stanley Whitney 从埃及象形文字和爵士音乐中寻找灵感,提炼出由一个个色彩方块组成的方阵,以抽象艺术的表现形式在艺术史上白人主导的现代主义绘画中开辟了自己的一席之地。作为抽象画家和包豪斯设计师 Josef Albers的学生,艺术家Robert Reed(1938-2014)那些结合了个人经验的几何图形绘画影响了后来的包括Stanley Whitney、Tala Madani、Tschabalala Self等人在内的艺术实践。1987年,他受任耶鲁大学艺术学院的终身教职,也是该学院首个以及彼时唯一一个获此职位的黑人。

Josef Albers, Study to Homage to the Square: Yellow Affirmation, 1954, Oil on masonite, 61 x 61 cm

Longlati Foundation Collection

Robert Reed, San Romano, Monticello Brick, 1979, Acrylic on canvas, 182.9 x 365.8 cm

Longlati Foundation Collection

Stanley Whitney, The Poet’s Way, 2020, Oil on linen, 182.9 x 182.9 x 3.8 cm

Longlati Foundation Collection

对殖民与后殖民主义的探讨出于历史经验原因也常见于少数族裔艺术家的创作中。巴西艺术家瓦莱乔(Adriana Varejão)从葡萄牙与欧洲对巴西的殖民史出发,在由殖民主义和跨国贸易带来的视觉文化遗产中创造一种多形态的融合——带有建筑感和雕塑感的绘画,剧场感或绘画般的雕塑,瓦莱乔在她的作品中以人类学的视角考察了巴西本土文化和视觉符号及其在后殖民语境下的转译。1988年开始的绘画系列“Azulejão”是她对瓷砖画(azulejo)——一种常见于葡萄牙和西班牙古典艺术中的瓷砖绘画工艺的发展。她曾在旅居中国的三个月期间学习了宋代瓷器和中国古典山水画,这更另她发觉多重的历史文化、图像和母题、艺术和思想是怎样在西方中心主义的叙事之下被遮蔽。

Adriana Varejão, Spiral, 2020, Oil and plaster on canvas, 180 x 180 x 6 cm

Longlati Foundation Collection

Adriana Varejão, Green Song-LA, 2017, Oil and plaster on canvas, 180 x 180 cm

Courtesy of the artist and Gagosian

Adriana Varejão, Talavera Meat Ruin I, 2021, Oil on aluminum and polyurethane, 370 x 40 x 40 cm

Courtesy of the artist and Gagosian

托马斯·麦克埃维约(Thomas McEvilley)曾就1984年纽约现代艺术博物馆(MoMA)组织的一场轰动一时的展览——“20世纪艺术中的‘原始主义’:部落和现代的亲缘性”(‘Primitivism’ in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern)进行了尖锐的批判。他指出,为了确立某些现代主义者诸如毕加索、马蒂斯和波洛克的崇高地位,MoMA已经演变成了一座具有排他性的神殿,但事实上,这些人的创新很多来自土著文化。几年后,美国华裔批评家姚强(John Yau)同样将矛头指向MoMA,他惋惜于艺术事业业已成熟的古巴画家林飞龙(Wifredo Lam)的作品《丛林》(The Jungle)被悬挂在了MoMA的衣帽间旁而非几层之上的展厅内;在《请在衣帽间停留片刻》(Please Wait by the Coatroom)一文中,姚强如此反问:“每一个混血美国艺术家都会发现自己陷入这样的困境:他们面临着各方面的多元影响,包括他们的身份、民族传统,以及他们族群在社会中所面对的客观现实问题,面对这些,他们是否应该通过创作来回应?又或者,他们应该通过关注那些被认可的美学议题而融入主流艺术界?林飞龙对这种束缚的反应开创了一个重要的先例。他没有被同化,而是用他自己独特的语言滲透进‘剥削者’的句法规则中。正如他自己所说,他变成了‘特洛伊木马’。” 诸如此类针对MoMA等西方主流艺术机构的批判促使人们意识到潜藏于机构收藏体系内的权力机制,它在今天仍旧滲透于各大艺术机构的收藏、展示和推广中,尽管越来越多的机构开始有意识地将目光更多投向那些属于少数群体的艺术家及女性艺术家们。

Wifredo Lam, The Jungle, 1943, Gouache on paper mounted on canvas, 239.4 x 229.9 cm 图片来源:MoMA

出身于阿根廷的泰国裔艺术家里克力·提拉瓦尼(Rirkrit Tiravanija)以其参与式艺术而闻名,90年代初他在纽约Paula Allen画廊为来往观众烹饪泰国食物,打破传统里基于物件(object)的展览方式,践行“关系美学”(relational aesthetics)式的创作方法论,通过融合不同的文化形式与行为强调同参与者的交流和互动。1997年,提拉瓦尼在MoMA的雕塑公园创作了一件近似建筑师Philip Johnson的《玻璃房》(Glass House)的缩小版装置《Untitled: 1997 (Glass House)》;类似地,受另一位建筑师Rudolf M. Schindler建于西好莱坞的“Schindler House”的启发,提拉瓦尼打造了一处结合DJ台和电影放映等功能的金属建筑结构(untitled 2002 (he promised) )。艺术媒介多样化的表现形式被注入于他的创作实践,从绘画、建筑、行为表演、装置、影像,再到戏剧,提拉瓦尼所强调的艺术中的事件性和参与性进一步拓展了传统艺术史上以物件为中心(object-centric)以及以视觉为中心(visual-centric)的叙事逻辑。

Rirkrit Tiravanija, Untitled: 1997 (Glass House), 1997 图片来源:MoMA

Rirkrit Tiravanija, Untitled: 2002 (he promised), 1997 图片来源:Guggenheim

Rirkrit Tiravanija, untitled 2021 (a perfect kiss) (one), 2021, Stainless steel base (3 x panels), 3D printed plastic (Bonsai Tree), stainless steel cube (plinth), 90 x 90 x 90 cm

Longlati Foundation Collection

作为现存最古老的文明之一以及占据世界四分之一人口的“中国”(China),在文化政治及种族层面讨论“华人”(Chinese),或者说“中华民族”(Chinese as an ethnic category)[2] 的概念是一门极其复杂的话语(discourse)。今天,将之视为少数族群仅适用于特定语境下的论述,与被视为权力中心的、地理位置上的“西方”(the West)形成对比。正如历史学家Naoki Sakai所强调的,作为一种历史进程和目的论 (teleology)的现代性(modernity)概念将我们(错误地)引入了这样的认知,即“西方”有权利向世界的边缘地区扩张,这样一来,世界被等级制地再现为“西方”与“其他地区”(the Rest),“白人”(the White)与“有色人种”(the coloured)。来自西方的文化理论和模型广泛滲透至“其他地区”,被认为是“舶来品”的中国当代艺术(Chinese contemporary art)自然也纳入了我们的讨论范畴;尽管“西方”和“东方”(the Orient)的概念都是粗浅的泛化与带有偏见的推论式的建构(biased discursive construction),在文化叙事(cultural narratives)上却依然有必要用这一分类去审视和展开我们的论述。[3]

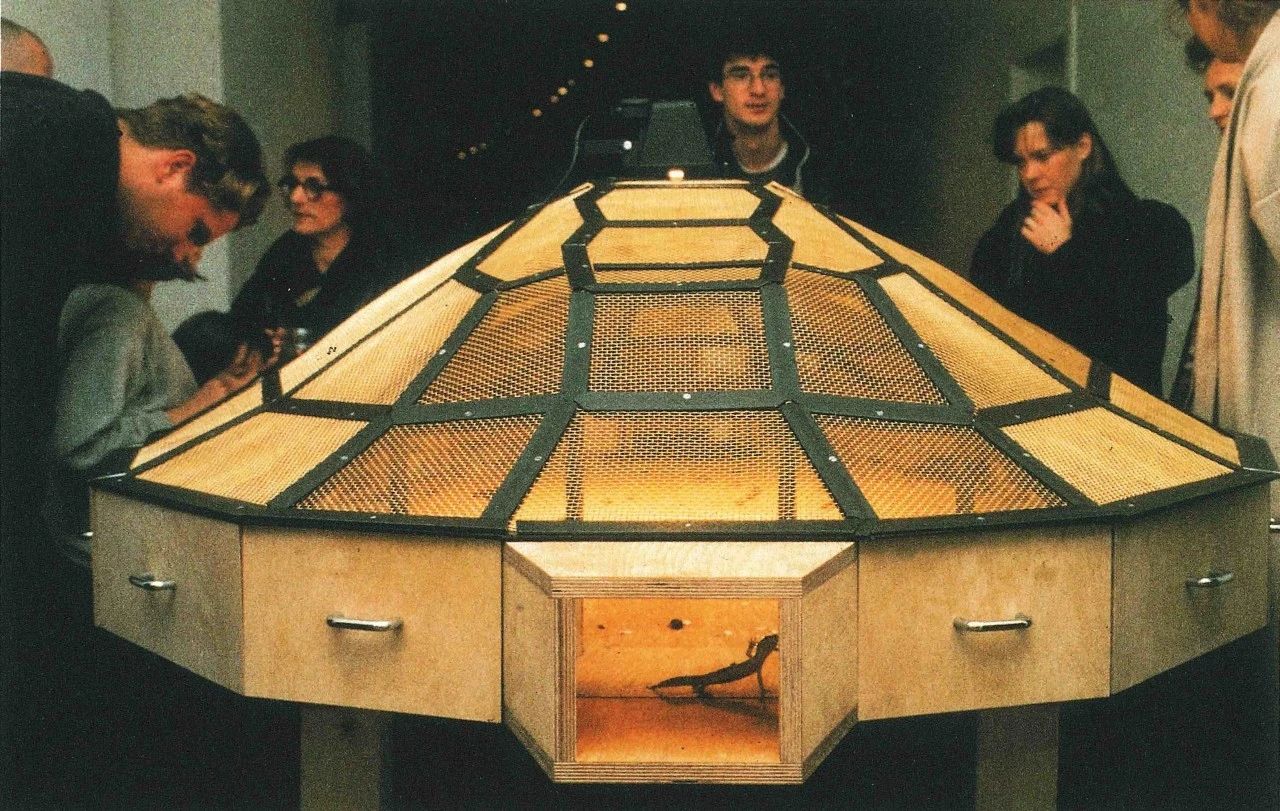

Huang Yong Ping, Theater of the World, 1987/1993, Wood and metal structure with warming lamps, electric cable, insects (spiders, scorpions, crickets, cockroaches, black beetles, stick insects, centipedes), lizards, toads, and snakes, 150 x 170 x 265 cm overall, installation view 图片来源:Guggenheim

Simphiwe Ndzube, In the Land of the Blind the One Eyed Man is King?, 2019, Mixed media, collage, and acrylic on linen, 200 x 245 cm

Longlati Foundation Collection

文/李素超

[2]参考Allen Chun, ‘Fuck Chineseness: On the Ambiguities of Ethnicity as Culture as Identity’, boundary 2, Vol. 23, No. 2 (Summer, 1996), pp. 111-138. 这里的“华人”指涉传统意义上以种族渊源(ethnicity)为划分的群体,包括生活在中国大陆、港澳台地区的华人(Chinese)以及海外华侨(overseas Chinese),而非近代以来,尤其“文化大革命”后中国大陆官方对“Chinese”的国别性(nationality)的强调。

[3]参考Martha P.Y. Cheung (2011), ‘The (un)importance of flagging Chineseness’, Translation Studies, 4:1, 41-57, DOI: 10.1080/14781700.2011.528681.