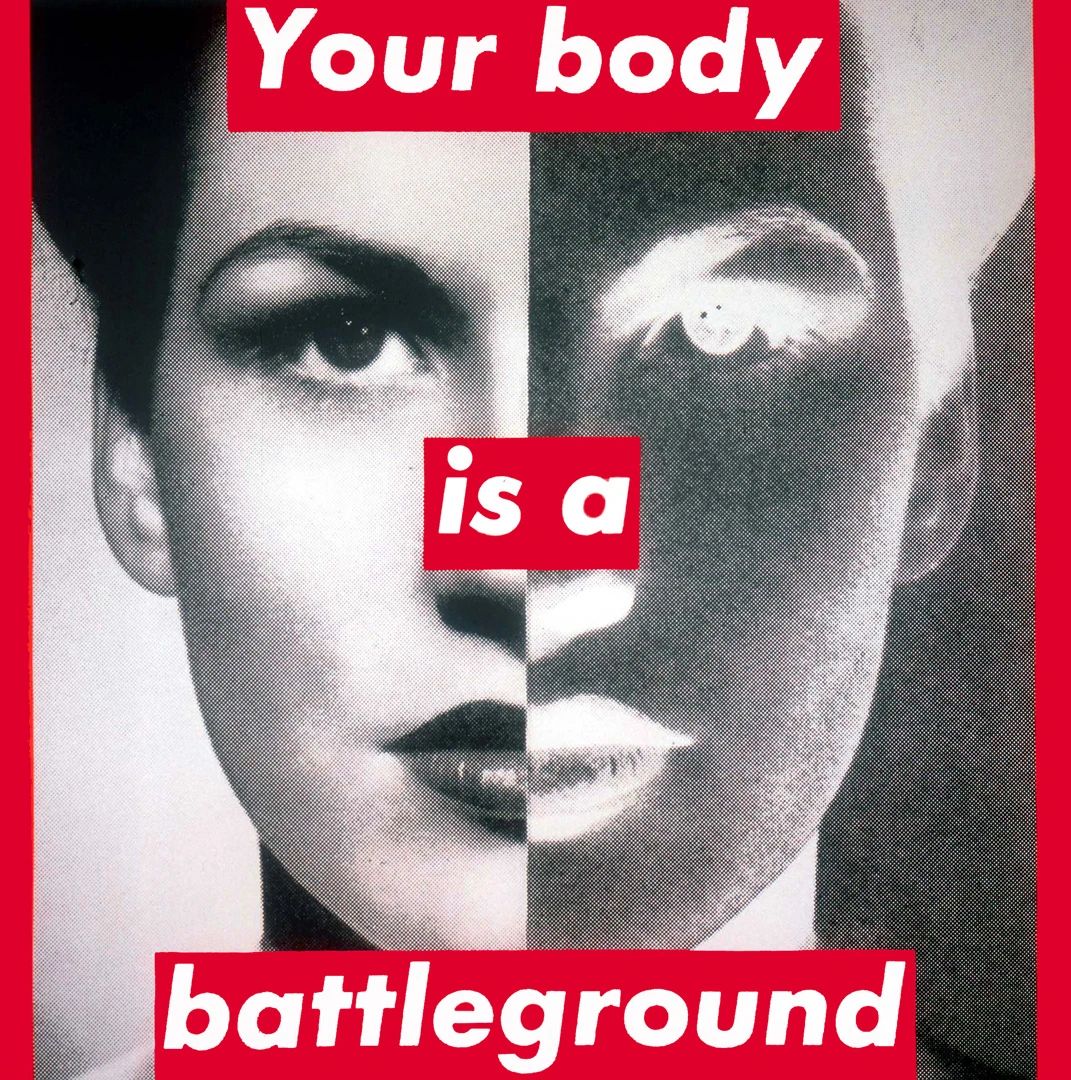

Barbara Kruger, Your Body is a battleground, 1989, Photographic silkscreen on vinyl, 284.48 x 284.48 cm 图片:Barbara Kruger

当我们说身体是一个战场时,很难不联想到芭芭拉·克鲁格(Barbara Kruger)的作品Your body is a battleground(1989)。然而这一被正负像切分的西方女性形象似乎并不足以言说中国女性的身体,虽然这里发生的一切都和她有关,并且也总是呈现为战争。身体之为战场,一方面表明了身体的重要性。它在当代理论中扮演着越来越重要的地位:尼采与梅洛庞蒂首先为哲学带来了“身体转向”[1],且由于福柯的生命政治学、资本主义消费文化的批判理论以及认知科学的具身转向,社会理论也逐渐开始关注身体。另一方面,诚如黄金麟所言,身体研究可以为近代中国研究首先提供一个不同的考察切入点,并检视一种以西方身体为根据发展而来的身体理论,最终为我们的自身存在提供一个更深入了解的途径[2]。而近代中国女性的身体,更突出显现了中国现代化的过程。王政在一次讲座中指出:中国的现代化归根结底是女人的现代化[3]。她与高彦颐也曾表示:“如果没有女性身体,很难想象一个现代的中国”[4]。她通过女权主义视角重构的五四运动史可以作为一个例证[5]。而事实上,我们还可以通过回顾更多的历史事件认识到这一点。

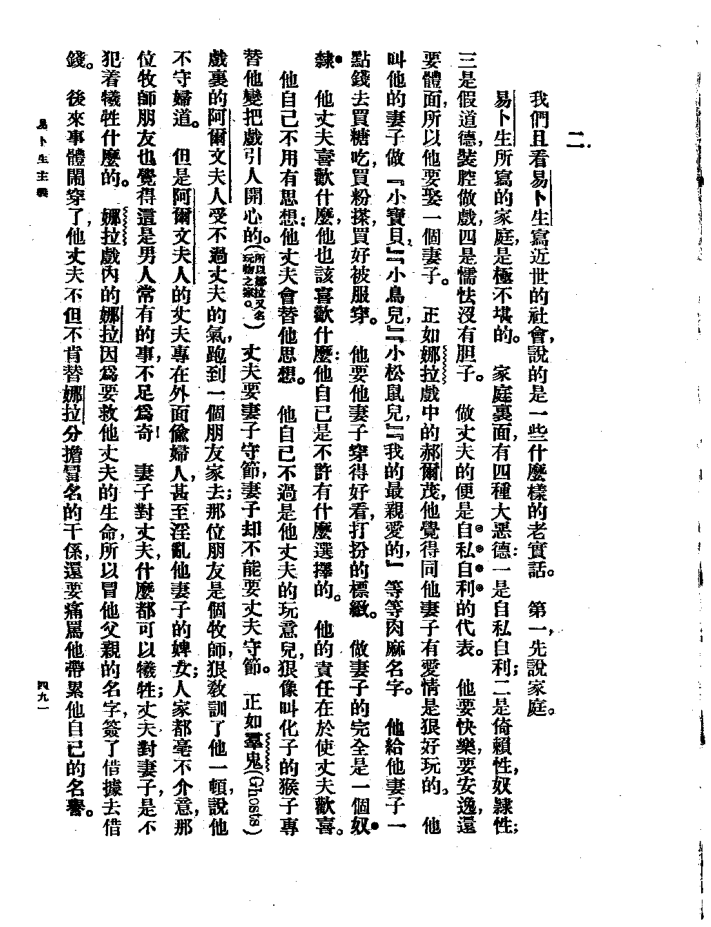

胡适,《易卜生主义》(节选),载《新青年 易卜生号》第4卷第6号,上海群益书社印行,1916年,491页。

脚的战争

如果将女性身体具象化为真实的战场,那么在中国,她的脚显然意味着战争的前线。高彦颐在《缠足》中细致地揭示了这一点。现代化是“传统”或“原始”社会向现代社会过渡的过程,在其中人类经历了翻天覆地的变化。中国的这一进程始于晚清,并牵连着“女足”的改造计划。19世纪80年代,随着基督教“天足”(natural feet或heavenly feet)概念的引入,中国女人的脚逐渐成为“旧秩序的残余与新秩序的承载”[6]。“天足”最早在1875年由当时一位派驻在厦门的英国传教士提出。三年后,一位华人牧师撰写的《戒缠足论》就首先将中国女性缠足的特殊性与当时中国在西方现代性凝视之下所显露的“野蛮”挂钩。在“天足”与“缠足”之间争夺女性身体的“脚的战争”就此展开。传教士开启的反缠足运动逐渐受到地方改革者的重视。康有为在1883年成立了“不裹足会”,后于戊戌变法时期上奏《请禁妇女裹足折》分别从司法(滥无辜之非刑)、伦理(伤父母之仁爱、折骨无用之致疾)、物种延续(弱种展转之谬传)、文化(野蛮贻诮于邻国)的角度论证缠足的危害,并提请推行自上而下的天足运动。

清末缠足女子。图片来源于网络

清末缠足女子。图片来源于网络

缠足实例及透视图。图片来源于网络

梁楷(传)(南宋),《亲蚕图》(局部)。图片:中华珍宝馆

康在奏书中写下的那句“女子何罪”表露了他对女子处境的体恤,然而这样的态度并不普遍。与此成为鲜明对比的是梁启超的言论,他在1896-1897年间发表的《论女学》中将女性划归为“圆其首而纤其足”的无用之人。这不仅表明,梁在反思中国积弱之根源时,首先将罪名归于生养男子的女性身上;也意味着,如安·奥克利(Ann Rosamund Oakley)所说,性别歧视的框架深嵌于人们对社会问题的认知之中,使女性往往沦为鬼魂、影子或刻板印象(如梁所形容的无用之人),由于家务不被视为“真正的”工作与女性被给定的低社会地位,女性的社会角色和劳动很多时候是不可见的。[7]

清末缠足女子。图片来源于网络

高彦颐指出,因现代性的包裹而闪耀着圣光的天足论述, 依靠着两种机制发挥效力——“封装”与“示众”,前者将与天足优越论不适配的见解最小化,后者则将缠足女性置于众人的凝视之下,以此羞辱她们。这么做,实际上移置了中国受外国凝视而承受屈辱的视觉逻辑。[8]关于女足的话语因为现代性与全球知识型(episteme)的介入而被重新配置,形成了一套完全不同的真理机制(regime of truth),在此过程中,缠足的文化正当性被天足的文化正当性所取代。“放足”逐渐成为关乎国族生死存续的身体实践,并上升至国家层面的司法执行。孙中山在1912年公告了禁止缠足的命令。然而这预示了另一种脚的战争——两种男性权威(即人民与国家层面)的相互抗争。这之间没有变化的是:投射在女性身体上的凝视与女性自我陈述的缺乏。放足运动的领导者与主要成员以男性为主,在他们那里,放足被诠释为“光复故物”,即寻回失去的身体。言下之意是,通过放足,女子可寻回因缠足而丢失的自然身体。这种置身事外的叙述显然忽视了放足有着与缠足一样痛苦的体验。男性权威对“可怜无知之妇女”的刻画[9],掩盖了女性对身体物质性及其痛楚的体认。事实上,这个时期的女性承担着双重的他者身份,她们的身体被置于西方与(中国)男性的双重凝视之下。

冯骥才著,唐渭源改编:《三寸金莲》,插图:马方路、陆华绘。图片来源于网络

风化与健美:裸露的分寸

王政曾指出,五四时期的男性知识分子面临着一种因世界观巨变而引发的主体困境,这使他们在寻求自我解放的道路上,首先将女性作为了解放的手段(而非目的)[10]。这样的观点允许我们将民国时期(20世纪30-50年代)推行的女子政策理解为意识形态运作的手段,并剖析当时身体所表征出的冲突理念与主体意识[11]。在这个时期,蒋介石与宋美龄发起新生活运动,将女性身体视为政权建设的一部分,意欲借此展现民族强健、道德纯粹的身体文化。国民政府装配真理机制的话语采自儒家的“风化”概念,这与当时被引入中国的“健美”观念发生了一定的冲突(虽然二者的产生都出于爱国主义的意识形态)。高云翔通过阅读分析当时的妇女周刊《玲珑》,剖析了新生活运动与新时尚观念之间的种种互动。女子的身体再一次被两个相对对立的概念拉扯,因为崇尚身体展演的“健美”观念必然会被认为是有伤“风化”的。

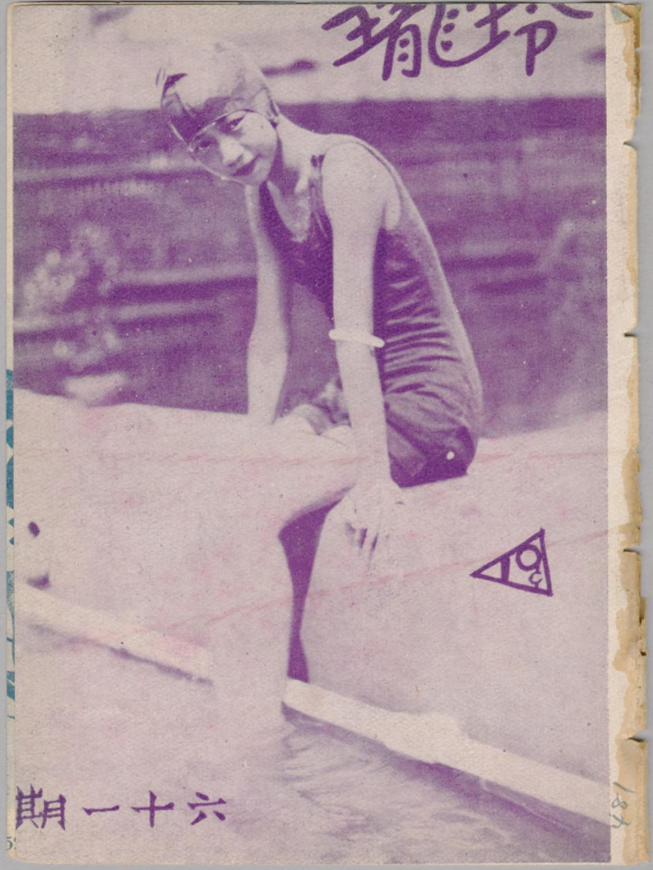

《玲珑》杂志于1931年创办,由华商三和公司出版部发行,著名摄影家林泽苍担任主编,到1937年停刊,共发行298期。图片来源于网络

《玲珑》第61期。图片来源于网络

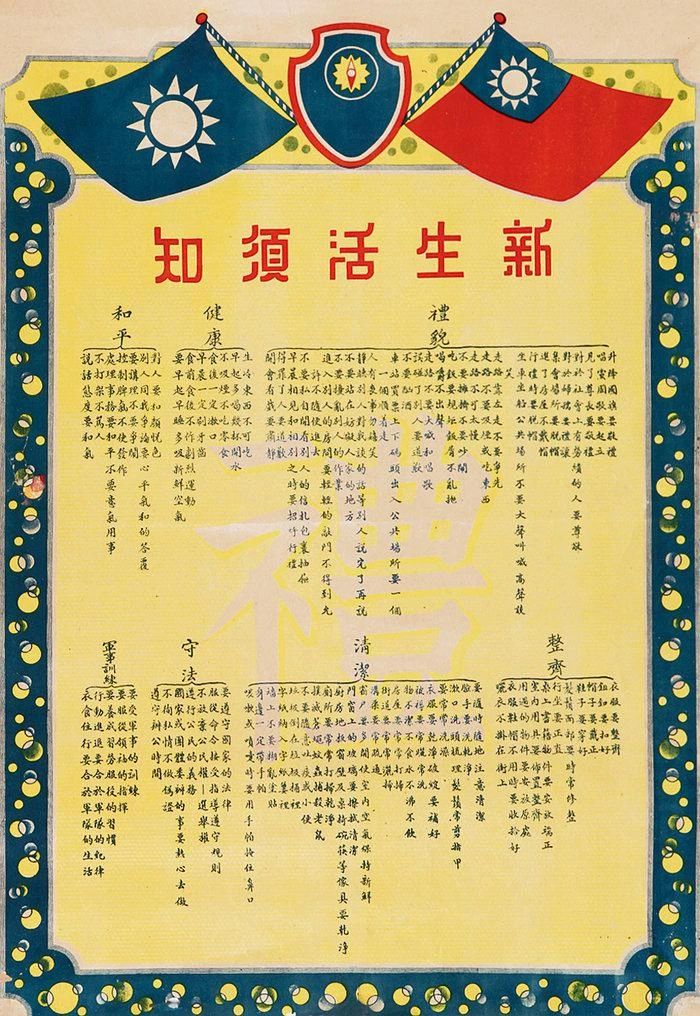

健美观念呼吁女子通过体育发展出与男子一样结实的身体,这实际上符合民族解放运动的要求。通过展示白人女性强壮的裸腿、运动员“自然”的体格与好莱坞“健美明星”的形象,一个闪耀着现代性圣光的健美神话同样被落实在了大众意识里,它与“东亚病夫”的东方主义神话实为一体两面。这样的神话随后遭到国家层面的压制,因为当时的国民政府深陷现代化的复杂状况之中——他既需要面对西方文化表现出的“优越性”并接受一部分的同化,又需要在世界的凝视之下迅速找到自身的民族主体。这样的矛盾情绪因日本侵略带来的民族危机更为激化。民国女子的身体瞬间成为“风化”的重要表征场域,受到严格的规训——包括禁止裸露、浓妆、烫发与华饰等等。从积极角度看,新生活运动显示了当时中国从过头的“西化”风潮中觉醒。但这种觉醒将儒家道德视为挽救手段,未免有着矫枉过正的嫌疑。政府对女性身体的极致管控,体现为身体风貌与个体身份的严格对应——“摩登女郎”近乎被视作娼妓,朴素形象则显示了良家妇女或女学生的身份。一方面,妓女必须烫发与穿高跟鞋,否则按违法的私娼处理;另一方面,清白女子秉持着中国文化道德优越论,被要求身体力行地约束自身。在其中,身体裸露的分寸成为一个重要参数,北平公安局甚至对旗袍的剪裁进行严格规定,以确保裸露的“分寸”[12]。这从侧面显现了民国女子身体的意涵变迁。从健美体格的“展演”到有伤风化的“暴露”,女性身体再次沦为不同意识形态的角斗场。作为这场“战争”的战时记者,《玲珑》的女作者们公开指责了新生活运动最终呈现出的“歇斯底里”,但这并没有对现实产生实质影响。因为这种“歇斯底里”似乎是中国现代化进程必然经历的阶段。在此,女性身体不幸地始终被当作一种手段而非目的,但这也带来了积极结果:在身体不断被规制与争夺并沦为战场的境况下,女性逐渐展露出了自身的主体意识。

新生活须知宣传图。1934年,蒋介石在南昌发起新生活运动。图片来源于网络

中国近代女子的身体除了经历上述缠足之痛与民国时期中西文化价值观的拉扯之外,还经历了妇女解放运动时期强调性别差异(母性主义)与性别同一的分裂、后毛泽东时代身体写作的话语场争斗。2002年的泸沽湖计划“假如女性统治世界?”实际上接续了这些线索,只是这个历史文本同时缠绕着更多元的力量:男性权威(两位长征计划的策展人)、西方“进步”式思想(朱迪·芝加哥)、特异的女性身份(母系社会文化)、中共革命话语的性别框架(红色娘子军)与市场改革后的当代艺术话语等等。这些相互交锋的力量让这个艺术计划显得与其说古怪,不如说是恰恰符合当时中国对后现代式图景的想象。这些力量以怎样的姿态趋向于他们的未来(我们的当下)或许是值得回溯的。

文/陈嘉莹

注释

[1]汪民安、陈永国(编).后身体:文化、权力和生命政治学. 长春:吉林人民出版社,2003.

[2]黄金麟. 历史身体国家近代中国的身体形成1895-1937. 北京新星出版社,2006:2-3。他通过考察近代中国的身体形成,描摹出了身体在国家化、法权化、时间化和空间化的发展。

[3] https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_2249818

[4]王政、高彦颐主编. 女权主义在中国的翻译历程. 复旦大学出版社,2016: 11.

[5] Zheng Wang. Women in the Chinese Enlightenment: Oral and TextualHistories. University of California Press: 1999.

[6]高彦颐. 缠足:金莲崇拜盛极而衰的演变.南京:江苏人民出版社, 2009: 10.

[7]安·奥克利(Ann Oakley). 看不见的女人:家庭事务社会学. 汪丽译. 南京大学出版社:2020:2.

[8]同6: 44.

[9]同6: 75.

[10] Roxane H. Witke.五四时期对于妇女的态度的转变 (Transformationof Attitudes towards Women during the May Fourth Era),伯克利加利福尼亚大学,1971: 331.

[11]“健美”在中国20世纪30年代的“国难时期”:民族主义与女权主义. 王政、高彦颐主编. 女权主义在中国的翻译历程. 复旦大学出版社,2016:98-128.

[12]同11: 124.

Barbara Kruger

Barbara Kruger, Cuando ellos hacen negocios hacen historia, 1986, Bromoil gelatin silver print, 120 x 122.6 cm

图片:Longlati Foundation Collection