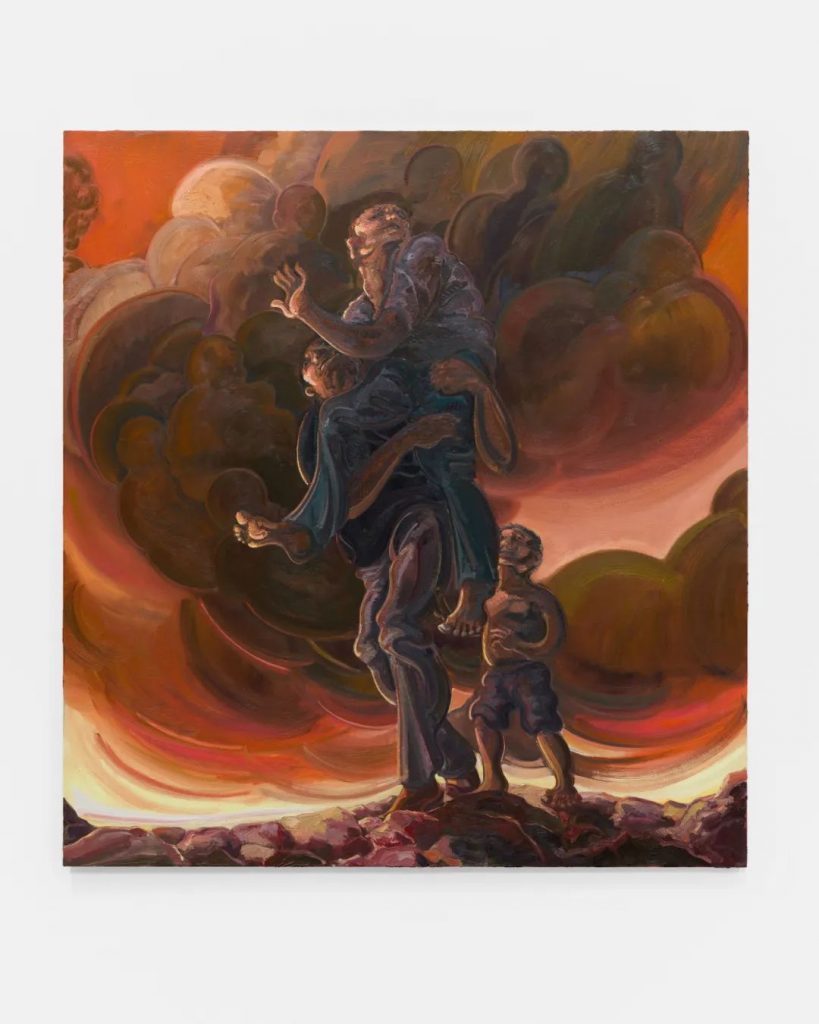

赖辉明,《父亲,父亲的父亲,和孩子》,2022年,布面油画,228.6 x 213.3 厘米。Longlati基金会收藏。图片由艺术家与Jack Barrett提供

冲突与流动,是赖辉明作品中一以贯之的创作基调。在相互扭曲与挤压的肉体之间,我们得以窥见高饱和色调下蕴含的张力,而伴随着微妙的光影变化,别样的情绪浮现于画面之上。这种语言最直接呈现于他对古典艺术的解构和再现之中。例如在作品《父亲、父亲的父亲、孩子(Father, Father’s Father, and Child)》(2022年)中,他挪用了意大利艺术家吉安·洛伦佐·贝尼尼(Gian Lorenzo Bernini)的作品《埃涅阿斯、安喀塞斯和阿斯卡尼乌斯(Aeneas, Anchises, and Ascanius)》(1618–1619年),当希腊人用木马计攻入特洛伊城后烧杀抢掠,埃涅阿斯看到大势已去,连忙扛起年迈的父亲安喀塞斯,并带着年幼的儿子阿斯卡尼斯在爱神维纳斯的帮助下逃离陷落的特洛伊城(见《埃涅阿斯奔离燃烧的特洛伊城》,菲德里克·巴洛奇,1598年)。雕塑中,埃涅阿斯肌肉饱满,与肩扛的瘦骨嶙峋、皮肤松弛的老父亲形成鲜明对比。艺术家援引这一典故,却在形式上参照着贝尼尼的另一件作品《被劫持的普洛塞庇娜(The Rape of Proserpina)》(1621–1622年),神态迥异的三者相交缠,令固有的代际关系产生矛盾。另一方面,贝尼尼雕塑中所蕴含的能动状态,在赖辉明作品中以愈发扭曲的笔触和姿态展现,在后现代全球流动状态与个人经历、族裔文化以及区域历史向结合的今天,这种挪用与参考得到了进一步的显现,同时也让讨论主体变得更加杂糅和扭曲。

吉安·洛伦佐·贝尼尼,《被劫持的普洛塞庇娜》,1621–1622年,博尔盖塞美术馆,罗马(左)吉安·洛伦佐·贝尼尼,《埃涅阿斯、安喀塞斯和阿斯卡尼乌斯》,1618–1619年,博尔盖塞美术馆,罗马(右)

菲德里克 · 巴洛奇,《埃涅阿斯奔离燃烧的特洛伊城》,1598年,博尔盖塞美术馆,罗马

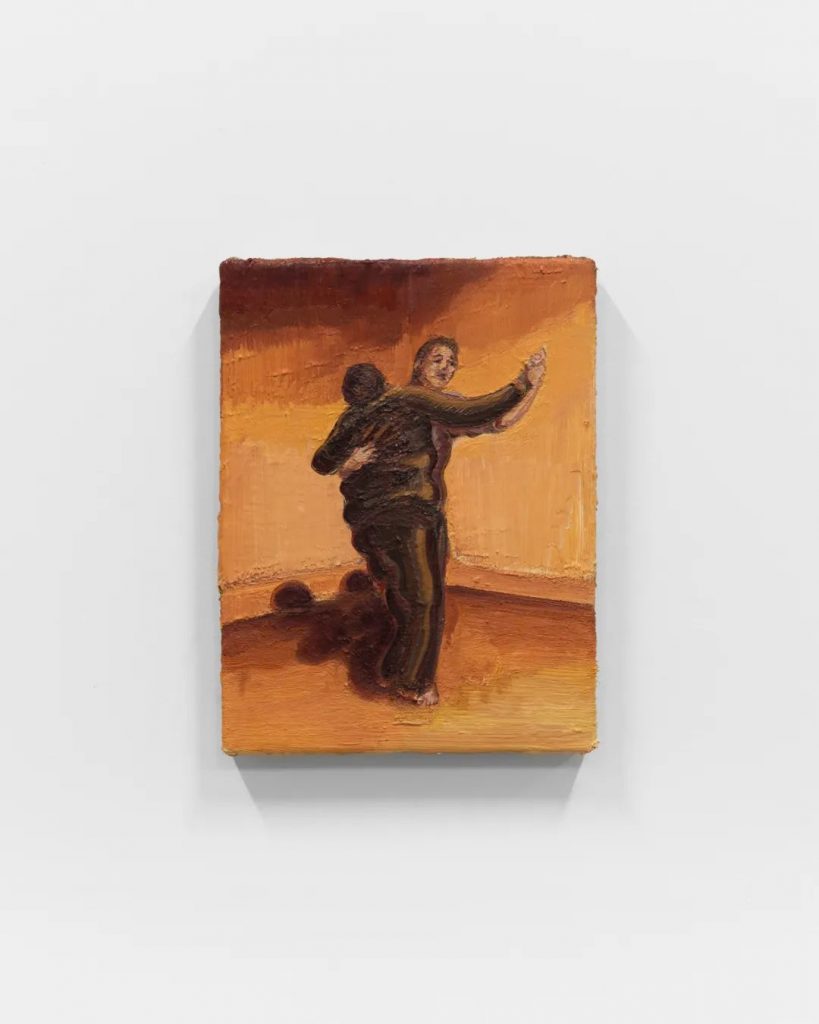

赖辉明对于西方美术史的溯源,在与其身份背景的碰撞下产生了持续的激荡。如同大多数东亚家庭一般,父子关系常常导致家庭矛盾,而这种羁绊引起的焦灼氛围,在一家人身处移民环境时则显示出更加不可调和的冲突,男性身份在不同文化视域中的流变以及由此引发的心理层面的矛盾也成为了赖辉明的创作源泉。在作品《与父共舞(To Dance with My Father)》(2022年)的协奏下,赖辉明似乎阐释着“有其父必有其子”的宿命观以及流动在血脉中的传承。在与他隔空的邮件往来中,赖辉明并没有说教式的进行概括性声明,即“父权制是不好的”,而是围绕着父权制在历史演进的不同阶段所产生的问题,以及这些问题在文化背景各异的空间中所导向的复杂性与细微差别进行观察与表述。由此看来,艺术家本身的立场也进一步体现出他对于父权文化的纠结、挣扎以及若即若离的关系。在这样的前提下,他选择借助宗教神学意向所指涉的家庭与宗族观念,梳理沿袭其中的父权思路,探索并转译这种难以言说的代际关系在当代社会中弥散的持续性影响。

赖辉明,《与父共舞》,2022年,布面油画,30.48 x 22.86 厘米。由艺术家与Jack Barrett允惠

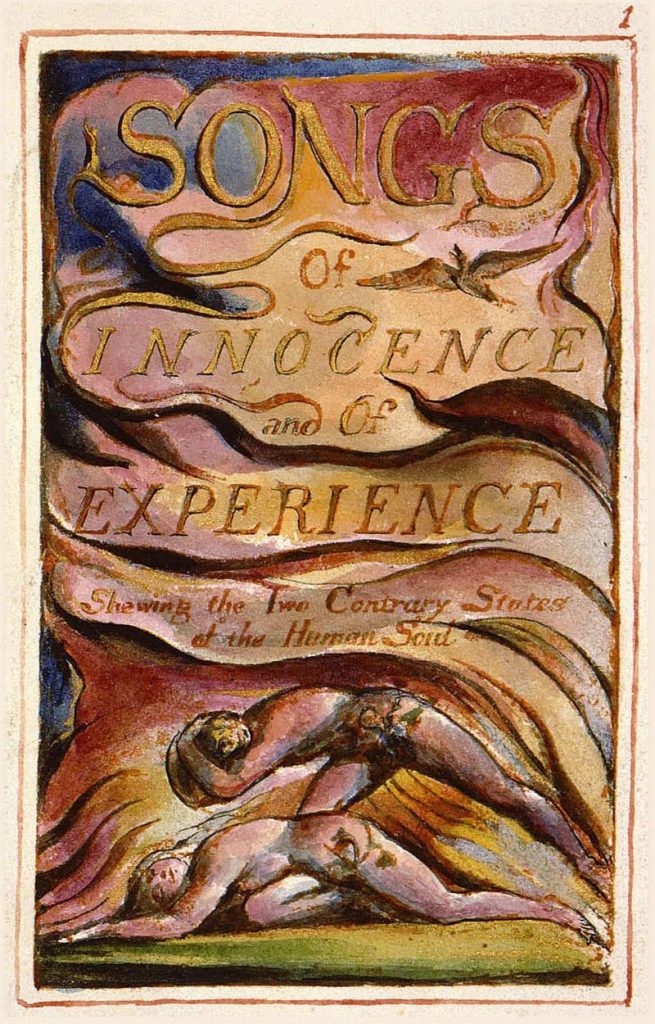

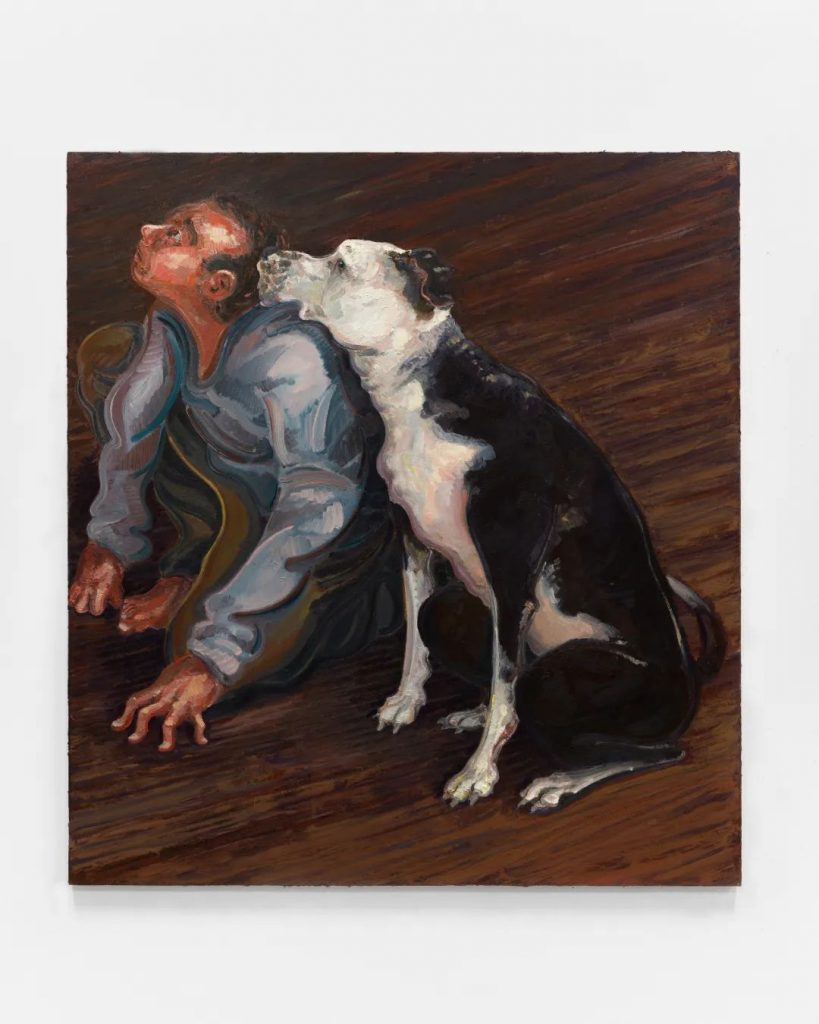

如果说先前的作品呈现出趋于缓和的父子关系,在展览同名作品《爸爸,勿让日灼我身—1&2(Don’t Let the Sun Go Down on Me, Pa—1&2)》(2022年)中,赖辉明借助英国音乐人艾尔顿·约翰(Elton John)在1974年所写的歌曲《勿让日灼我身(Don’t Let the Sun Go Down on Me)》为之后的创伤指明缘由。他取材于威廉·布莱克(William Blake)的《天真与经验之歌(Songs of Innocence and of Experience)》(1789年),借由书中一幅蚀刻版画传递了孩童对于父亲情感与物质上的依赖和被动式的关系。赖辉明选取仰视的角度夸张成年男性的巨大身躯,与肩上愈发渺小的少年形成鲜明对比。同时,作品《顺从(The Obedient)》(2022年)中男孩和狗在角色体量与画面结构上更直接地凸显了艺术家内心的真实想法,例如“什么定义了一个好儿子?决定‘什么是好儿子’的品质是什么?是谁规定的?是谁的意志强加在儿子的身上?”在赖辉明的自述中,他认为这些问题所引出的逻辑与标准中某些部分也平行适用于宠物,但与此同时,儿子/宠物又受到了十足的爱护与照顾。在画面结构中,两个对象(儿子与狗)都渴望一个超出自身框架的角色设定,这进一步强化了艺术家所拥有的令其铭记的童年经历与家庭关系。

赖辉明,《爸爸,勿让日灼我身—1&2》,2022年,布面油画,244 x 152.5 厘米。由艺术家与Jack Barrett允惠

艾尔顿·约翰,《勿让日灼我身》,1974年

威廉·布莱克,《天真与经验之歌》,1789年

赖辉明,《顺从》,2022年,布面油画,182.8 x 167.6 厘米。由艺术家与Jack Barrett允惠

除此之外,赖辉明进一步运用非人的象征性形象隐喻了那些直面家庭冲突的时刻。在作品《首座(Head Seat)》(2022年)中,赖辉明以仰视的视角刻画了一张矗立于墙角的沙发椅,厚重的坐垫与占据整张画布的椅架呈现出一种威严而肃穆的气势,令其在厚重的色彩下披上一层宗教的神圣外衣。如“首座”所喻,椅子在西方艺术史中曾一度作为权威的体现,在杜尚和塞尚的画作中,父亲更是直接坐于椅子之上,以彰显其身份。作品《首座》中尽管没有具体人物形象的在场,其仰视的视角却令人浮想联翩,只通过刻画符号性的主体,使画面具有了更多类似上下文叙事的特征,或者更确切地说,这更高效的包含了一切艺术家希望通过沙发椅来指涉和讨论的对象,它可以代表权威、王位、父权制结构或是暴力地位,这些意图在作品中被同时呈现,也同时被平等的复杂化,成为一类问题的集中标的。

赖辉明,《首座》,2022年,布面油画,27.94 x 35.56 厘米。由艺术家与Jack Barrett允惠

在作品《间隙(A Space Between)》(2022年)中,他解构了意大利巴洛克艺术家多梅尼基诺(Domenichino)的作品《亚伯拉罕的牺牲(The Sacrifice of Abraham)》(1627–1628年),画面聚焦于以撒被献祭时,天使在临刑前将其解救出来的最后时刻。在原作中,以撒受缚于祭台上,处于被压倒性的实质性缺席之中。赖辉明选择通过这一巧妙的类比方式,将自身父权色彩浓重的家庭经历和亚伯拉罕的抉择中凸显的神权崇拜相并置。而艺术家在作品中巧妙地替换了以撒的位置,将其替代天使,并悬置于父亲之上,画面中背对于观众的儿子尽管受制于引力造成的下坠中而无处寻见其个人意志,却在画面结构中与父亲形成了更多的交互,蕴含着传统父权和宗教观的瓦解,这也是赖辉明的立场。此外,在作品《去看,去看见,将我身置于他处(To Look, to See, to Place My Body in Relation to)》(2022年)中,也体现出诸如葆拉·雷戈(Paula Rego)的《向外看(Looking out)》(1997年),以及巴尔蒂斯(Balthus)的《窗边女孩(Girl by the Window)》(1955年)所带来的图像参考,令其跨越地缘文化的身份背景更紧密的与西方艺术史的不同历史阶段产生照应与关联,也讲述着全球化一代的新移民在持续的文化融合与冲突中所呈现出的当代性表征。

赖辉明,《间隙》,2022年,布面油画,228.6 x 213.3 厘米。Longlati基金会收藏。图片由艺术家与Jack Barrett提供

多梅尼基诺,《亚伯拉罕的牺牲》,1627–1628年,普拉多博物馆,马德里

赖辉明,《去看,去看见,将我身置于他处》,2022年,布面油画,167.6 x 152.5 厘米。Longlati基金会收藏。图片由艺术家与Jack Barrett提供

葆拉·雷戈《向外看》,1997年(左); 巴尔蒂斯,《窗边女孩》,1955年(右)