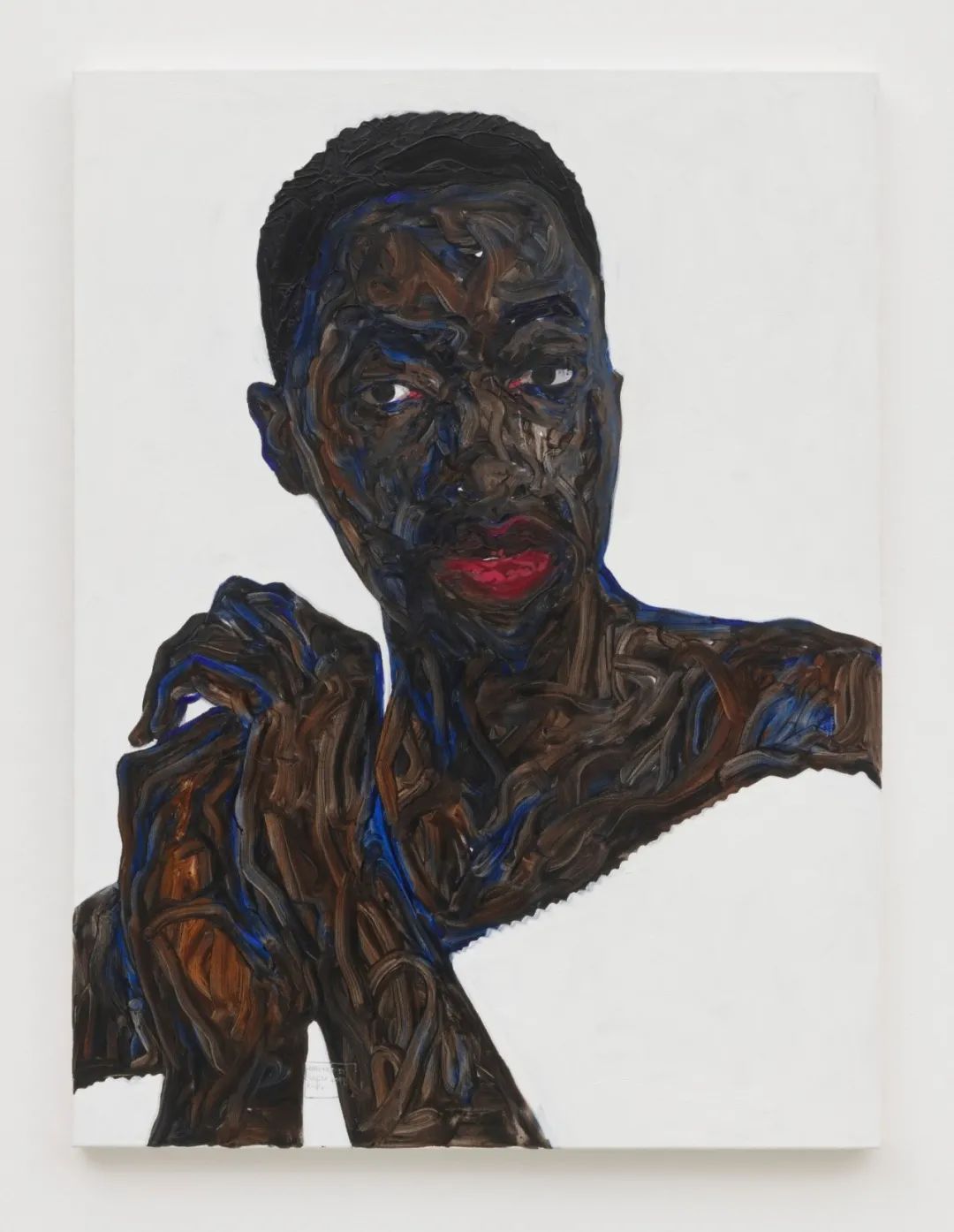

Amoako Boafo, Queenie, 2021, Oil and paper transfer on canvas, 200 x 166 cm

Longlati Foundation Collection

在印度籍学者Gayatri Spivak 1985年发表的著名论文《底层人能发声吗?》(Can the subaltern speak?)中, Spivak继续葛兰西在她之前揭露的西方资本主义对“底层阶级”在心智和理论上施展的文化霸权主义,呼吁在西方中心主义外围的南亚学者展开对西方殖民主义母体的批判。这个去殖民主义的进程,近年来通过在西方社会的“底层阶级”——包括女性、少数族裔、性少数族裔等社会弱势阶层——发起的社会运动,诸如,“MeToo运动”、“黑命也是命Black Lives Matter Movement运动”,在世界各地各行各业发酵传播。

在长期被西方白人男性艺术家占据主流地位的艺术界,重访殖民主义历史的反思,给艺术史的研究带来全新角度。例如正在荷兰阿姆斯特丹市立美术馆展出的“表现主义与殖民主义”的展览,将两位以色彩艳丽,画风粗粝著称的德国表现主义先驱Ernst Ludwig Kirchner 和Emil Nolde,放在19世纪德国在非洲、亚洲地区殖民的历史背景下重审,给原始文化对欧洲现代主义艺术和西方社会文化构建的影响,带来全新的认识。 然而,甚为吊诡的是,在反思黑人形象的艺术表达上,艺术市场似乎比艺术机构的反应来得更敏感和超前。画廊、艺术经纪人在几年前就开始在号称蓝筹股的艺术家群体中添加颜色。黑人艺术家,尤其是画具象的黑人画家自近三年起开始引发火箭式攀升的事业轨迹。这些名字中有 Njideka Akunyili Crosby, Lynette Yiadom-Boakye, Henry Taylor, Derek Fordjour, Kehinde Wiley…不久前,一名新星也加入了这个行列,这就是1984年出生在加纳,现在生活和工作在维也纳和加纳首都阿克拉的黑人艺术家阿莫科·博阿福(Amoako Boafo)。

Njideka Akunyili Crosby, 5 Umezebi St., New Haven, Enugu, 2012, Acrylic, charcoal, pastel, colored pencil and Xerox transfers on paper, 213.36 x 266.7 cm

Courtesy of the artist

Lynette Yiadom-Boakye, A Passion Like No Other, 2012

Lonti Ebers Collection/Courtesy of the artist

Henry Taylor, i’m yours, 2015, Acrylic on canvas,185.7 x 188.6 x 5.1 cm

Courtesy of the artist and Hauser & Wirth

Amoako Boafo, Multicolored Overcoat, 2021, Oil on canvas, 139.7 x 100.3 cm

Courtesy of the artist and Roberts Projects

博阿福首先是一位在大尺幅的画布上画人物肖像的画家。他画的人物,无论正面、侧面、全身、半身,大多数情况下是独自占据整个画面的黑人。博阿福的画中从来没有景深,人物都如平面广告上的时装模特,不动声色,面无表情,如同被嵌在各种颜色的背景内的人物;博阿福在画布上展现他熟悉的朋友、家人、以及在艺术界拥有话语权的黑人形象,他们目光炯炯地看着外面的世界,让观者感受着无论从哪个角度,都咄咄逼人地与观者对望。博阿福自身的非洲成长背景以及他在印着花卉图案的礼物包装纸得到的启发,成为画中主人公附着在黑色身体外的彩色拼贴一般的外衣。最近一批作品,博阿福使用了一种图像转移的方法,将艳丽图案的包装纸直接转化成画面人物的服饰。

Amoako Boafo, Stylish Overcoat, 2021, Oil on canvas, 210 x 165 cm

Courtesy of the artist and Roberts Projects

Amoako Boafo, 2pc Floral Suit, 2020, Oil on canvas with appliqué, 211.5 x 154.9 cm

Courtesy of the artist and Roberts Projects

Amoako Boafo, Monstera Leaf Sleeves, 2021, Oil and paper transfer on canvas, 195.6 x 194.3 cm

Courtesy of the artist and Roberts Projects

平面性和拼贴感,这是博阿福的绘画连接西方现代绘画传统的两个突出特点,令人想到马蒂斯晚期的大色域的拼贴画和坚持用画插图的方式画人物的卡茨(Alex Katz)。就像卡茨在大色块和粗线条间捕捉人物内心的微妙感受一样,博阿福将手指直接蘸上颜料,通过手指对颜料的把玩,实打实地在画布上塑造人物。他的工作方法,更接近创作雕塑中的贾科梅蒂,在用泥巴构建一张脸的过程中,重叠反复地用泥的线条塑造出人性的存在状态。博阿福用颜料替换了泥巴,2019年的作品《Nuerki》,主人公所有裸露在衣服之外的肉体部位都是留在画面上延绵往返的黑色指痕,身体完全融入白色的背景和主人公身上的白色衣服中。作品《Seye》中,黄色的包头布突出了主人公黑色的身体,画中的人物侧身望着观众,表情冷峻,目光尖锐,仿佛随时都会穿透画布,向观众发问。博阿福画布上人物的心理状态,很大程度上接近时装走秀台上的模特:在秀台上,衣服是模特们身上的外壳,就像黑色的皮肤是博阿福画中人物的外表一样,脱去代表皮肤属性的表层,所有做为人的内涵都是在一种人性平等前提下的存在主义的思考。

Henri Matisse, Icarus, plate VIII from the illustrated book “Jazz”, 1947, Pochoir, 41.9 × 26 cm

© 2021 Succession H. Matisse / Artists Rights Society (ARS), New York

Alex Katz, Coca-Cola Girl 45, 2018, Oil on linen, 121.9 × 243.8 cm

Courtesy of the artist and Timothy Taylor

Amoako Boafo, Neurki, 2019, Oil on canvas, 101.6 x 76.2 cm

Courtesy of the artist and Roberts Projects

Amoako Boafo, Seye, 2019

Courtesy of the artist

在西方艺术史上,零星出现在画面上的黑人形象,基本上不是奴隶就是仆人或是代表异域风情的他者,几乎是绘画的历史有多丰富,黑人的形象就有多单调。而博阿福画中的黑人,他们被剥离了社会属性的背景,更多时候,同他们的白人同胞一样,是处在某种心理状态中的人。如艺术家自己所言:“绘画是我使用的一个工具,我在用它探索人类的经验。” 2019年初在洛杉矶的”Roberts Projects” 的个展上,博阿福以“黑人移民”(Black Diaspora)为主题,将他在维也纳结识的黑人朋友们搬上画布。2017年的作品《Tonica Hunter》的主人公是一位居住在维也纳的来自加勒比海地区的音乐家,在博阿福的创作中,音乐家的手仿佛下意识地掩在嘴上,似乎在压抑自己美妙强烈的声音。如果从“黑命也是命”的主张出发看待博阿福的创作,在黑人争取和白人同等的生命价值的追求上,博阿福用他的超大尺幅的绘画和超大体态的黑人形象,独立地、强大地处在自己的空间。同时,他们的姿态表现出他们依旧处于失声状态的处境。

Amoako Boafo, Tonica Hunter, 2017, Oil on canvas, 80 x 90 cm

Courtesy of the artist and Roberts Projects

与此同时,博阿福作品中人物花哨的衣着、帅气的表情又与当下时尚界最潮的表达不谋而合。迪奥男装的艺术总监Kim Jones敏锐地看到了博阿福作品中黑人身份和时尚气息的混搭,推出以博阿福作品元素为主题的2021年当季新装。通过品牌与艺术家的跨界合作,热爱时尚的博阿福被带入了时尚圈的顶层。对于仅仅是几年前还在加纳首都街头,用100美金的价格出售自己作品来维持自己和家人生计的博阿福,商业的成功来得不免太过迅猛。

Amoako Boafo, Yellow Beret, 2021, Oil on canvas, 210 x 165 cm

Courtesy of the artist and Roberts Projects

image:Dior

image:Dior

2008年,博阿福从加纳首都阿克拉的艺术设计学院毕业,他的画曾经让他获得过加纳年度最优秀画家的殊荣,不过这一切,当他来到欧洲后都变得不值一文。他曾向维也纳的画廊推荐过自己的作品,而他得到的答复常常是礼貌的拒绝:我们不展非洲艺术家。博阿福的遭遇与三十年前抵达欧美的中国艺术家的境况不相上下,陈丹青就曾在他的《纽约琐记》中回忆过,自己是多么幸运,凭借着“西藏组画”,成为当年进入纽约画廊的唯一一名中国艺术家。而那些日后回国发展成为主流艺术家的同伴们,还靠着在地铁广场为游客画肖像画维持生计呢。

但博阿福处在不同的年代,昔日的殖民地母体国家正在以不同的方式反省历史的错误。而时代又戏剧化地改写了一个非洲艺术家的命运。维也纳给予博阿福的,不仅有他的个人爱情和家庭,也有这座城市自上世纪初营造的欧洲精神世界的传承。博阿福用手指涂抹出的黑人的脸,不难看出维也纳分离派的代表人物埃贡·席勒(Egon Schiele)神经质的人体线条的影子。或许,最具讽刺意味的是,录取了博阿福的维也纳艺术学院,正是当年拒绝了希特勒入学的同一所学校。

Egon Schiele, Slef-portrait with Physalis, 1912, Oil on panel, 32.2 x 39.8 cm image:Google Art Project

Amoako Boafo, Kofi, 2019, Oil on canvas, 230.4 x 223.5 cm

Courtesy of the artist and Roberts Projects

时尚感的花纹、图案以及充满自我意识的黑人的脸,这些博阿福作品中的典型元素,成为今天边缘和底层的力量(Subaltern)向文化权力中心的示威。在博阿福最被广泛热议的作品《黄柠檬游泳衣》中,一个穿着带着黄柠檬图案游泳衣的黑人女子,躺在蓝色游泳池上的白色充气床上,享受阳光,而这竟然不是加州比弗利山庄的名人泳池派的一幕。“黑人也有一个身体!”这个身体,在历史的长廊里一直被压抑、被剥削、被忽视、被边缘化,今天,通过博阿福的绘画,他们被完全地暴露在世界面前。

Amoako Boafo, The Lemon Bathing Suit, 2019, Oil on unstretched canvas, 205.7 x 193 cm

Courtesy of the artist and Phillips