Louise Weiss along with other suffragettes in 1935. The bold text on the newspaper reads THE FRENCHWOMAN MUST VOTE.

图片:维基百科

纵观全球范围内的妇女解放运动(women’s liberation movement; WLM)史,它无不伴随着一系列政治和社会变革,18世纪法国大革命带动了世界妇女运动的第一声,奥兰普·德古热(Olympe de Gouge)发表的《女性与女性公民权宣言》成为第一份要求妇女权利的宣言,而她在此不久后被送上了断头台,妇女运动在法国大革命后的一百年时间里都举步维艰。19世纪中叶,英国的工业革命使得更多女性能够参与进劳动生产和社会活动中,加之由法国大革命孕育而生的女性主义观念,都在很大程度上推动了“女性参政权”运动(women’s suffrage),并在第一次世界大战后推广至全世界。对妇女参政、投票以及其他基本权利的争取构成了第一波女性主义浪潮(first-wave feminism),亦即“女权运动”的开端,为此后1960年代起兴盛的更为全面且激烈的女性主义思潮奠定了根基。

整个60至70年代,从法国“五月风暴”、美国黑人平权运动,到席卷多国的反越战、嬉皮士运动,再到中国的“文化大革命”,全球的政治格局和文化思潮都陷入左派激进的变革中,成为妇女解放运动强有力的驱动力,使之有效推进了女性在主流社会中的经济及政治地位。法国哲学家西蒙·波伏娃于1949年发表的著作《第二性》首次在承认男女差异化的前提下提出了女性并无需使自身男性化去获取平等权利;相较于生理特征,性别的概念更是社会建构的结果。同年,美国人类学家玛格丽特·米德(Margaret Mead)在她的《两性之间:变迁世界中的性研究》(Male and female: a study of the sexes in a changing world)一书中通过对新几内亚原始部落的调研阐释了男女性别的文化决定论。她们的著作和观点直接影响了后来的女性主义思潮。从60年代迄今的政治气候下新保守主义与新自由主义的对垒中,女性主义运动搭着西方“新左派”(new left)浪潮的顺风车,从朴素地追求性别权利平等延伸至了现代资本主义社会拓展“政治正确”的有力武器。在南锡·弗雷泽(Nancy Fraser)的新近讨论中,第二波女性主义(通常指20世纪60年代以后全球性的妇女解放运动)甚至在某方面被解读为新自由主义追求全球劳动市场的共谋者。

Simone de Beauvoir, Le deuxieme sexe

图片:来源于网络

与此同时,一批女性艺术家及学者开始自觉地展开对艺术实践中的女性主义的探究。1971年,艺术史学家琳达·诺克林(Linda Nochlin)发表《为什么没有伟大的女艺术家?》一文,文中不但指出了女艺术家在艺术史上的缺席,还阐述了男权统治的艺术体制下女性在接受艺术教育机会中与男性的不平等。在此基础上,另一位女性主义艺术史学者格里塞尔达·波洛克(Griselda Pollock)分别从女性艺术与意识形态的复杂关系出发,差异化地重审了经典艺术史,发展了诺克林的理论视角。伴随60年代以来西方女性主义运动应运而生的女性主义艺术(feminist art)不可避免地与阶级、政治差异、意识形态及其他少数派引发的社会矛盾联系在一起。

Linda Nochlin, Why have there been no great women artists?

图片:来源于网络

反观20世纪中国的妇女解放运动,承袭了清朝末年一批知识女性对女子教育的大力提倡以及宣传性别平权的妇女刊物的出现,20世纪初女子学校和妇女团体遍布全国,形成广泛的社会效应。1912年以唐群英为代表成立的中华民国女子参政同盟会确立了以“实行男女权利均等、实行普及女子教育、实行一夫一妻制度、实行强迫放脚”等11条纲领,被称为“中国妇女运动的第一声”。然而,不同于西方,尽管争取男女平权都是一条极其坎坷的路程,西方19世纪的女性参政权运动最终成果显著,而民国时期的妇女运动却收效甚微。且在性别理论研究上,中国直至80年代才出现像李小江这样的妇女研究学者,相较西方晚了近半个世纪,于此导致中国女性主义从根本上缺乏了理念和思想的根基。即便50年代所倡导的妇女解放,亦是为民族、阶级解放和社会主义实践服务,因此带有强烈的工具性色彩。这场以提高社会生产力为主要目的的妇女解放运动并非来自女性自我意识的觉醒,相反,它被放置在男权主导的集体利益之下,成为其附庸。但不可否认的是,新中国的妇女解放运动仍然得益于整体的民族解放和阶级解放,使女性获得了相对平等的就业机会,更广泛地参与进社会活动中,从而从繁琐的家庭事务里解放出来,并在家庭内部普遍获得与男性同等的地位。就此意义而言,中国女性主义运动与西方有着截然不同的出发点,前者是自上而下的,出于社会改革和发展需求形成的“去个人化”的集体主义式运动,后者则是以自下而上的方式,基于对性别的理论研究和建构,通过激发女性个体意识的觉醒去瓦解不平等的男女权利关系。

唐群英,1871年12月8日-1937年4月25日。

图片:维基百科

唐群英设计的女子参政同盟会会员徽章。

图片:来源于网络

妇女能顶半边天海报。“妇女能顶半边天”由地方妇女群众在“大跃进”中提出。

图片:来源于网络

由此,我们不难发现,中西方女性艺术史在两个迥异的时代背景下生发出两种截然不同的状态,直至21世纪晚近的实践中,随着技术的快速更迭出现以唐娜·哈拉维为代表的后人类女性主义,二者才开始逐渐交融,但不论是从数量、活跃度、机构收藏或市场等方面来看,两者的差距始终存在。发生在西方的第二波女性主义思潮使彼时的女性艺术家作品最重要的共同特征,便是将艺术创作作为性别斗争的途径,因此作品常常摒弃古典主义和现代主义意义上的审美价值,由此也引发了巨大争议。其中,艺术家朱迪·芝加哥的装置作品《晚宴》可以说极具代表性。而另一位“女权主义斗士型”的代表艺术家芭芭拉·克鲁格则借助美国消费社会中商业图像的巨大传播力量,以波普的形式创作了诸多模拟广告标牌和招贴画的作品。1985年成立的激进女性主义艺术团体“游击队女孩”(Guerrilla Girls)则致力于用作品揭露艺术圈及其他文化领域内的性别不平等问题。除了这类向男权社会直接发起挑战的作品形式之外,从艺术史的角度看,二战以后涌现出的众多女艺术家,其真正与男性艺术家拉开距离的,是对凝视主体和观看结构的重构。从观念摄影艺术家辛迪·雪曼(Cindy Sherman),到行为艺术家瑞贝卡·洪(Rebecca Horn)、汉娜· 威尔克(Hannah Wilke),以及画家露琪塔·乌尔塔多(Luchita Hurtado)创作于60年代晚期至70年代的“无题”自画像系列,德国观念艺术家罗斯玛丽·特罗克尔(Rosemarie Trockel)始于80年代的从女性视角出发的“编织绘画”(Knitted Paintings)以挑战男性主导的艺术界,等等,女性不再屈从于大众传媒所塑造的男性眼中完美的女性形象或文化主体,她们从中脱离出来,有意地挑战主流文化里的观看秩序和方式,迫使观众重新思考男性凝视下的固化的女性形象或流行的视觉图像。

Rosemarie Trockel, Mine Air, 2018, Acrylic wool on canvas, framed in plexi glass(grey), 80.4 x 80.7 x 3 cm.

图片:Longlati Foundation Collection

Guerrilla Girls, Do women have to be naked to get into the Met. Museum?, 1989.

图片:TATE

Cindy Sherman, Untitled Film Still#12, 1978.

图片:MoMA

Luchita Hurtado, Untitled, 1971, Oil on canvas, 127 x 88.9 cm.

图片:艺术家

Luchita Hurtado, Untitled, 1971-1974, Oil on canvas, 127.6 x 50.8 cm.

图片:Longlati Foundation Collection

反观中国20世纪早期的女性艺术家作品,无论题材还是形式,多是延续传统的女性绘画特点和美学,例如何香凝、王叔晖等艺术家,或有大量吸收西方现代艺术表现的女画家如潘玉良,虽然表现技法更加丰富,但依然贴合彼时主流的审美趋向。新中国时期提倡的“朴素的”、“要求进步”的思想,宣扬了一种男女同一的审美格调,女性形象的动作、神态也力求表现力量感,成为一种抹去了性别特征的女性符号。直至80年代初,改革开放后的中国社会逐步从禁锢的思想中走出,西方女性主义的著作渐渐被译介到中国。历经“85美术新潮”的冲击,借这场参照西方艺术坐标进行的文化突围,中国女性的自觉终于在女性艺术中表现出来。1989年,中国美术馆的“现代艺术大展”上,艺术家肖鲁向自己的装置作品《对话》开了两枪,成为中国当代女性主义艺术的先声。1998年中国美术馆的“世纪·女性艺术展”集合了约60名女艺术家参展,往往被认为是中国女性艺术转向对自我价值探寻的标志,但因为策展人的男性身份,使得展览本身带有强烈的男性视角。90年代中晚期,中国涌现了一批如陈庆庆、林天苗、崔岫闻、何成瑶、向京、喻红、陈羚羊、姜杰等活跃的女艺术家,她们开始以其明确的性别身份构筑个人经验的话语。与之不同的是,重返个体经验是西方女性艺术家在历经了前述的抗争和探索后在艺术实践上的转向,然而,20世纪中国女性艺术史上虽然出现过个体对抗争男权社会的表现或对观看结构的反思,但正如前文所提及的,女性研究和女性主义思想在中国的匮乏直接导致了女性艺术实践从整体而言难以直抵问题的要害甚至有意地避重就轻,更难以掀起一场有组织的、变革性的女性艺术运动。

Xiao Lu, Dialogue, 1989

图片:艺术家

Lin Tianmiao, The Temptation of Saint Teresa, 1994

图片:艺术家

Xiang Jing, Invasion, 1998, Fiberglass painted, 88 x 50 28 cm

图片:艺术家

西方现代主义之后的艺术给了女性艺术家们真正的机会展现个体而非作为一个政治群体,她们不再需要宣称自己是女权主义者来唤起艺术圈的关注,相反,她们的成就来源于真实地将个体经验融入其业已成熟的艺术语言。女艺术家在当代艺术创作领域展现出了更为敏锐的创作意图和丰富的情感体验,出现了如路易斯·布尔乔亚(Louise Bourgeois)、玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramović)、翠西·艾敏(Tracey Emin)等声名响彻的女性艺术家。纵观整个20世纪,社会政治的风云变幻催生了女性主义真正意义上的诞生,时至今日,女性主义已经远远不是简单的关于性别平等的问题,而是更广泛地与种族、阶级等社会问题联系在一起,是让更多“他者”的声音得以宣扬,让人权得以解放的当下实践。通过对比20世纪中西方女性艺术史,我们不难发现二者之间天然的差异性,这将有助于我们在当下更好地审视今天中国女性艺术的现状,回溯其问题的本源。

Louise Bourgeois, Spider, 1997, Steel, tapestry, wood, glass, fabric, rubber, silver, gold and bone.

图片:艺术家

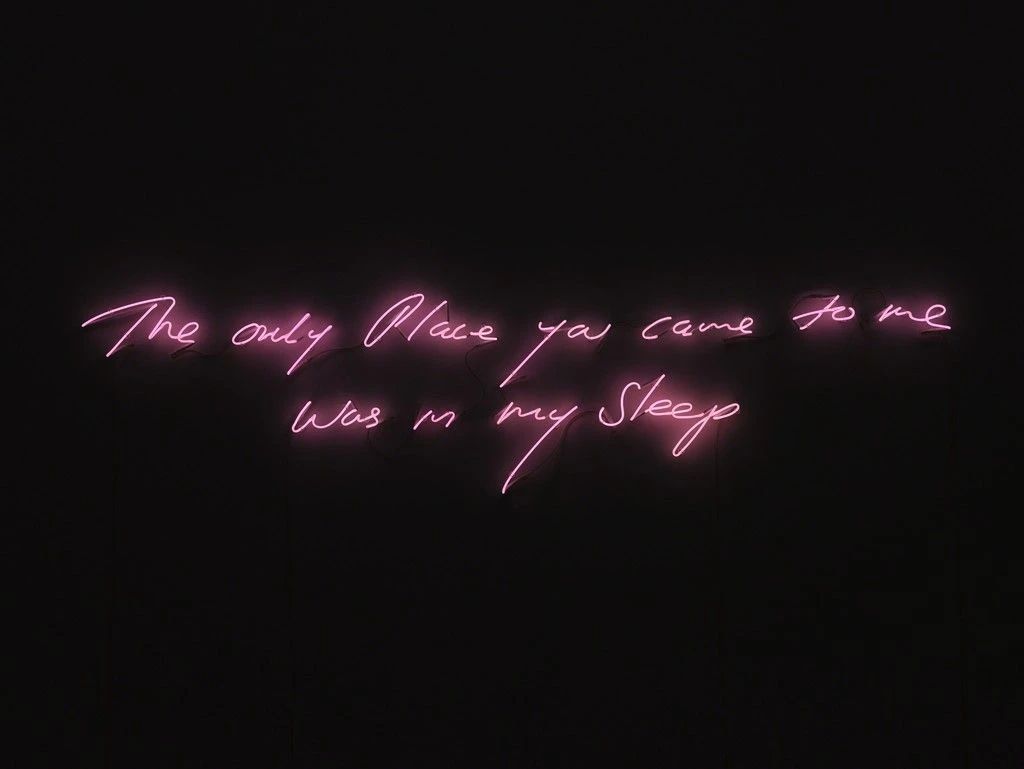

Tracey Emin, The only place you came to me was in my sleep, 2019, Neon, 54.4 x 237 x 5.2 cm

图片:Longlati Foundation Collection

文/李素超