拟像、仿真显现出的隐喻及象征,和丈量尺度(距离)的探讨在沃恩·斯班(Vaughn Spann)和夸尔斯(Christina Quarles)的作品中都能对号入座。他们没有走向单纯的屏幕视觉,因此绘画中作为人类情感传递和捕捉图像达意之间的灰色间离地带,是今天有必要作文探讨的根本所在。屏幕化图像在转译到架上的同时,如何放大其中的量场和精神维度是这一代艺术家共同面对的问题。

两位艺术家同时嗅到了这一症候群体—谵妄。谵妄是一种以兴奋性增高为主的高级神经中枢急性活动失调状态,是在意识清晰度降低的同时,身处癫狂。沃恩·斯班的“X”符号将身份政治勾兑出的视觉暴虐阈值拉满,夸尔斯的创作技法将有机物即身体图像与数字乱码相交尾。这些生成物的局部被“延展”或“暗杀”,出现了至死不渝的甜腻和暴力这一幻象视角。

德勒兹在《批评与临床》(Critique et clinique)里如是说,“似乎,语言受谵妄支配,因此当文学对母语进行分解或破坏,同时通过对句法创造在语言中构建新语言时,陌生语言在主要语言中开凿,他们轮流摆动被带入极限。”为了保证开凿时的敏锐性,夸尔斯始终坚持写生小稿来抵抗网络视图灵韵消逝这一普遍性困恼。这个庞大的人物肢体形态存储器就像一个优生优育的精子库,当她需要筛选和截取片段时方便进行最优配搭,在构建这一诗性的复合体的同时,绘画敷色和落笔却又闪转腾挪,近乎于精致的“甜点”制作,夸尔斯的这种漂浮感不似弗朗西斯·培根式的笔根按提张弛有度,对画面进行直接地理性蹂躏,而是成为点缀和装饰图像暴力美学至上这一命题的古彩戏法,如果说培根对于人物形态的再造是拧干毛巾这一动作,那么夸尔斯更像拿着毛巾轻拂玻璃,这个永不停歇的转译战场从根本上是浪漫主义战场。

这种浪漫主义里的狂狷另笔者想到了古希腊;荷尔德林曾提到:悲剧的表现首先基于一种惊世骇俗之举,神与人如何结为伴侣,自然力量与人的至深情志如何在愤怒中永无止境地相与为一。(见《荷尔德林》文集,戴筠译,商务版,1999年, 第269页)悲剧的表现首先基于此,安提戈涅的眼睛为俄狄浦斯看路,这是天眼。在夸尔斯那里计算机之眼和人之眼巧妙的合而为一,天造与人造、拟像与仿真,它们是真实的,是凭借一己之力无法制造的,它们是集体,因为它们将我们彼此之间联结起来,从身体到个体到群体,因为它们在视觉中形成漩涡循环,并且用这种循环定义了私密处境下人类癫狂欲望这一本体的某种逻辑关系。夸尔斯可以建构起一个足够大的居所来容纳这一中间王国——它是当代视网膜世界及其制度的真正的共同家园,夸尔斯的灵感来自大卫·霍克尼全景画旷观下的重叠图像,这种带有重复和损耗的坏图像类似作曲家在元语言活动的缝隙和间隔里听见的,这并非过程的终止,而是悬停,后者本身也是过程的一部分,正如永恒只有在生成中才能被揭示,景色只有在运动中才得以实现。

琼·米歇尔,《明尼苏达》,1980年,纽约琼·米歇尔基金会收藏,图片由卓纳画廊提供

塞西莉·布朗,《盈物图》Pronkstilleven,2020-2021年,纸上色粉,89.9 x 130.8 x 6.4厘米

面对空白画布,夸尔斯是先依托于情绪,在没有模特和构图计划的预兆下随性涂抹,这令我想到了另一位正当红的七零后女性艺术家塞西莉·布朗(Cecily Brown),如果一定要再往前追溯,那必然是琼·米歇尔(Joan Mitchell),这三位女性艺术家分别代表了这三种绘画的可能性一撇,即从抽象表现主义纯手感叠加的情绪爆裂输出,到依托于藏匿在表现外壳下的情欲肉体和静物,再到屏幕视觉下互不相容的拟客体、拟主体。论洪水猛兽,夸尔斯显然不及那二位,她更像精致搭配的布丁蛋糕,但事实上这种后波普化图像切割分配是需要某种冥冥的作为时间跨度上的逻辑转折,间离感被瞬间放大。

克里斯蒂娜·夸尔斯,Don’t let tha sun catch yew cryin’, 2020年,布面丙烯,182.9 x 243.8厘米。Longlati基金会收藏。图片由艺术家与柯芮斯画廊提供

等待冥冥地灵韵降临和制作布丁的严谨素养就像海水表面平静、深处汹涌,是不可分割的一体两面。这种严谨性从他创作的第二步开始体现,她试图对始料不及的的形式组合给出回应,艺术就像一次又一次出错的感情或者天气。第三步尤为关键,她将未知和已知图像拍下照片导入Adobe Illustrator软件中,进一步扭曲、编辑、重新定位图像,再利用数码手段重新绘制画面时,适当加入乱码色彩生成物和装饰符号。事实上,拍下半成品绘画再利用数码程序编辑重构的方法论在当今大部分年轻艺术家中广为流传,夸尔斯之所以出类拔萃是因为在人造和天造之间配比妥当,即没有单纯凭借戾气摧毁图像,也没有缴械丧失主动权生产复制机械图像。

戈雅,《1808年5月3日夜枪杀起义者》,1814年,布面油画 ,268 × 347厘米。西班牙马德里普拉多博物馆收藏

沃恩·斯班,《交汇(北极星)》,2020年,聚合物涂料、织物、综合材料,236.9 x 390.5 x 9.5厘米。图片由艺术家与阿尔敏·莱希提供

在这一点上,同为后起之秀的沃恩·斯班无疑做得更为极端化。“众矢之的(Marked Man)”系列中,常见的“X”符号是艺术家直接拿来展示的政治身份武器,艺术家作为黑人被警察无故搜身,面对墙壁高举双手,与戈雅作品《五月三日的枪杀》描绘暴虐时的戏剧性绘画不同,沃恩的转译是直接而生硬的,如同他所面对的突如其来的遭遇般不讲道理,沃恩·斯班从毕业驻留到他被阿尔敏莱希画廊选中并完成第二次个展《狼烟》仅仅用了几年时间,浓烈的色层和肌理迫使符号“X”在木板综合材料上被强化、放大。约翰·伯格说好作品要激起触摸欲和口腹欲,即激起观众想要占有它的欲望,胶片之于观众是银盐,油画之于观众是巧克力般的油彩,质感和图层之于观看,犹如管风琴之于格里高利圣咏。双联画《交汇(北极星)》(The exchange (north star))尤为特殊,在保留这一质感的同时是对之前X符号规训的一次挑衅,不规则几何形状和明亮色条将这幅双联画带入更浩瀚的未知视域,在自然面前,你会发现没有一种凝固的语言,即使冥想可以抵达更遥远的“黑色地带”,对于宇宙的认识大脑仍然是麻雀脑髓,只能处在形式主义阶段,而符号的意义是强调“我在场,所以我不曾失语”,但事实上符号除了标示象征物的特征并无其他功能。“X”系列更像是斯班的图像革命式宗教。

沃恩·斯班,《忧郁卡罗来纳》,2021年,聚合物涂料、综合材料与布面木板,214 x 214.2 x 7.6厘米。摄影:Dan Bradica。图片由艺术家与阿尔敏·莱希提供

沃恩·斯班展览“狼烟”现场,阿尔敏·莱希,布鲁塞尔,2020年9月3日 — 10月10日。摄影:Hugard & Vanoverschelde Photography。图片由艺术家与阿尔敏·莱希提供

沃恩·斯班的双头怪系列同样也是X形构图屹立在画面中,却呈现出非常劣质和异化的游戏视图,这一代手指族在游戏中拥有身份和义体,无论是夸尔斯的肉身屏幕盛宴还是沃恩的双头怪图像符码,事实上文化的局域化被彻底打破,这些习以为常的图像视觉已然无国界区隔,肉身的活动范围直线下降,经由私密性带来的平乏和无聊是其上一代艺术家无论如何也不能体会到的,这是出于对存在感的恐惧,似乎网络发展普及的速度可以迅速地取代肉身并且为人类命运做出判断,即便如此,斯班依然可以通过黑人双头怪在这单向转译通道里放大恐惧和欲望本身,而夸尔斯通过叠加和消解展示着亘古不变的话题,致死的亲密性。这一代艺术家不用再微言大义,他们所要做的只是呈现自身。正是这自我主义寻求快感的惰性,它和上一代机会主义唆使占领道德至高点所达成的世界一致性欲望是截然不同,但他们同样都恐惧。

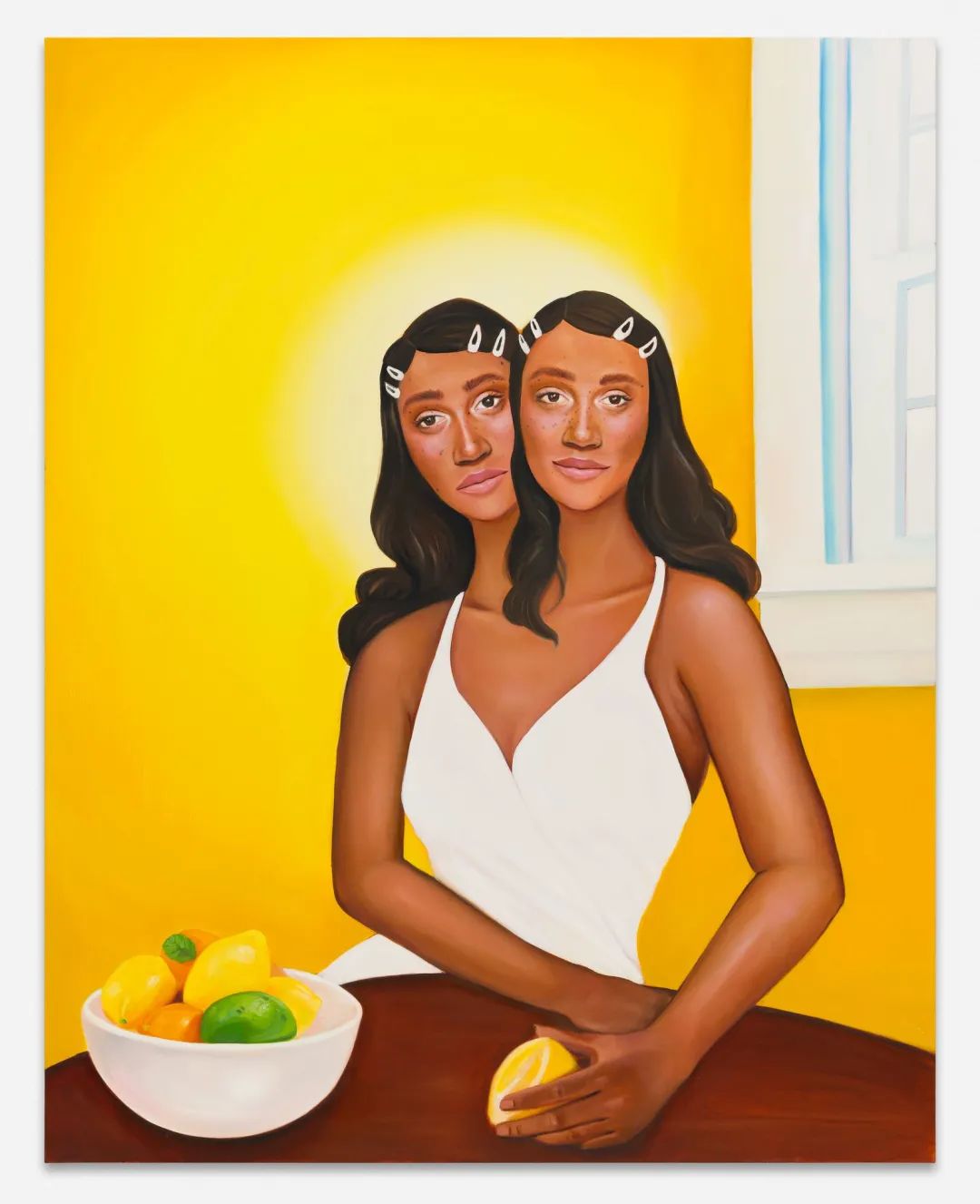

沃恩·斯班,Lemon heads,2021年,布面油画。149.9 x 124.5 x 7.6厘米。Longlati基金会收藏。摄影:Alessandro Wang。图片由艺术家与阿尔敏·莱希提供

双头怪清晰的形象无疑指向生物学上的变异,通常意义上,任何生命体因为害怕消亡而恐惧,基因工程告诉我们稳定的生命形式不得不显现为恶,意志被象征为某种强权政治。在繁衍过程中吞并其他组织,粉碎撕裂重重阻碍,正如德里达的句子和段落之间所运用的伎俩,不停地选择覆盖或者分叉,果断摒弃过渡或者递进,分叉是一种突然的中断,由如地铁上突然悬停住的电视屏幕,新闻播报员的脸部迅速鬼畜和被像素化,这种突发性和意料之外的“出轨”是现代性的表征。后网络中对于新一代消费症候群的脸谱化覆盖法,其可怖犹如霸占地铁屏幕上的像素那般,这与前几代艺术家牺牲某种身份和安全去换得自由所要面对的恐惧大相径庭。本土化大批判失效了,身份和地缘大旗才是国际硬通货,斯班紧握住这一符号,以最粗暴的方式转译,“双头怪”系列的手法在这一代艺术家中似乎泛滥成灾了,如此直接的表达好似一款浓烈的调和型威士忌,体味者迅速上头。如同白衬衫上沾染的油渍一样,过目不忘却无法洗涤。

在美术史里位于金字塔对角位置的狗作为宠物往往象征忠诚。委拉兹凯兹作品《宫娥》中,我们可以清晰的发现观看委拉斯凯兹工作的小公主站在两名侍女中间,侍女形成的视觉动线和宫廷侏儒身旁趴着耷拉脑袋的沙皮狗都为了印证公主清澈透明的凝视。而沃恩·斯班画面是蛮横的,在画面一角同样交叉着的有兔子、马或者斑点狗,从边缘线上看这些动物仿佛是剪切黏贴进入画面中,他们和人一样尴尬且格格不入,作为坏图像生成于这个二维半平面空间里,这种格格不入反倒恰如其分了,图像的暴力是不断增减和消失的数字流,它们构成了我们的生理体验和社会政治现实的功能,黏贴和复制迅猛且快捷,这是一个逐渐取代实际体验的过程。

委拉兹凯兹,《宫娥》,1656年,布面油画,320.5 x 281.5厘米。图片来自普拉多博物馆

在夸尔斯那里,转译战场的视觉情绪往往产生于这种四散闪烁和涂改的不确定性中。佛家讲狮子吼,形容佛(或菩萨)讲法如狮子威服众兽一般,能调伏一切众生(包括外道),佛在场。而当代艺术恰恰更愿意采用絮语,艺术家出戏却借尸还魂,图像转译的机械感和绘画这一身体动能之间是一个自旋闭环,就像观看莎士比亚戏剧中的人类悲剧。如果你想同时与两个人交朋友,但他们彼此憎恨,事情将会是令人受挫的。在古典悲剧中更是如此,当情感强烈的朋友和敌人在舞台上相遇,要如何才能将房间里的紧张气氛降到最低?如何在场又何时出戏?这即是创作的拷问也是生涯的拷问。